记 者:葛丹娣

通讯员:应晓燕

来 源:《都市快报》

在这个忙碌的年代,要找到一个愿意倾听的人并不容易。浙江省立同德医院却有个“话疗”医生,门诊大部分时间都在陪病人聊天,聊天中就把病给看了,氛围格外轻松、自在。

这位医生叫吕雯,是省立同德医院妇科主任,她老家辽宁,母亲是满清正黄旗爱新觉罗后裔,所以,大家都称她为“格格主任”。在患者和同事印象中,“格格主任”不像专家、主任,更像一颗“开心果”,她思维敏捷、风趣幽默,总能在第一时间缓解紧张、焦虑的气氛,让身边的人阳光起来。

吕雯主任正在门诊

葛丹娣 摄

八十岁老太太听力不好

吕雯用笔和她沟通

前两天,吕雯主任一条《我写,您说》的微信在医生的朋友圈引发热议,大家纷纷前来点赞、留言。微信内容大致如下(有删减)——

上午门诊,依旧限号,因为每个人都要多说几句。快11点时,来了一个独自就诊的八十岁老人。老人是退休老师,告诉我耳朵不好,让我大点声。开始我确实在大声说话,但老人用力偏着头还是听得费力。想到老人曾是老师,我就决定用笔和她交流——我写,您说!

老人和我讲了这四年的就诊过程,对自己的病情也有一定的了解,但老人既怕这个年纪手术有危险,又怕耽误病情,所以,四处求医。就诊时,老人反复询问手术是否会有危险,病情是否会继续严重,还说了她心脏和用药的问题。

根据她的情况,我写给她:确实需要手术,手术可以做局部麻醉,对身体影响小风险也不大,如果您实在不想手术,这个肿块四年了发展不快,还是良性可能性大,可以继续观察,如果肿块长得太快或出血就还要来医院。

十几分钟后,老人摘了眼镜,仔细看了看我写的每一句话说,这个病我自己是知道一点的,听你说了就更清楚了,难得你这么耐心地听我说,写给我看。

门诊中,有太多的病人不一定需要复杂的治疗,只是需要我们听她说,帮她选择给她解释,即“话疗”。现在医学对我们的要求越来越高,我们是专家需要专业素养,也是心理医生,要知道病人想什么,需要什么。

吕雯主任写给俞奶奶看的字

老太太姓俞,80岁,长兴人,因4年前体检发现外阴有个肿块找到吕主任。那天,她穿着一条深色碎花连衣裙,打扮得体、彬彬有礼、思路清晰。一进诊室,俞奶奶就告诉吕主任,她两个助听器都坏了,听力不好,让吕主任讲话时大声点。

了解俞奶奶的情况后,吕主任开始放开嗓门和俞奶奶说话,俞奶奶侧着右耳用力听,但沟通还是出现了问题,她总是答非所问。渐渐地,俞奶奶开始皱眉,表情焦虑,不知所措地比划起来。“当时,我就快速翻了一下她的病历本,发现她退休前是个中学老师,就决定写字和她沟通。”吕主任说。

“如您坚决不想手术,这个肿块已有多年,良性的可能性大,不要太担心,可以继续观察。”当吕主任在纸上写上这句话时,俞奶奶马上就乐了,她说,这个肿块已经有好多年了,她前前后后看过很多医生,每次看她都会问很多,但医生回答得都很简洁。她害怕自己下不了手术台,因为她心脏不好,有房颤。继续观察,她又担心病情会有变。

为进一步了解俞奶奶的情况,吕主任给她做了妇科检查,俞奶奶的外阴有一个形状不规则,像葡萄似的肿块,直径约2-3厘米,并不复杂,可以手术,也可以考虑继续观察,手术可以选择病房手术,局麻就可以,不用全麻,这对她的心功能影响不大。于是,吕主任把自己的建议写给俞奶奶看。 “你这么说我就放心了,不再担心了,真的太谢谢你了。”约20分钟后,俞奶奶笑着对吕主任说,“我看了这么多医生,从没遇到像你这么有耐心的,还扶着我做检查,你真是太好了。”

之所以发这么一条微信,吕主任说,和自己的母亲有关,俞奶奶的年纪比她的母亲稍长一些,但远在辽宁,设身处地地想一下,虽然一直有老家的同学帮忙,但她也很希望母亲去医院时能遇到善待她的陌生的医生。

当天上午,吕主任共看了25个病人,看完时已经快一点了,简单扒了两口盒饭,就上手术台了。吕主任说,俞奶奶的担心她理解。她的门诊中,像俞奶奶这样的病人很多,她们出于对疾病的恐惧,会有很多疑惑,如果没有人给她们解释清楚,她们会不自觉地放大了病情,变得焦虑、紧张,当你给她们解释到位了,她们的心情自然就好了。

面对二次流产患者

格格医生有点“凶”

吕雯主任和病人的沟通能力,在医院里是出了名的。1992年开始从医,至今已有24年,她以医术和医德赢得了患者与同行的认可,创造了零事故、零纠纷、零投诉的纪录。她视沟通和药物、手术刀同等重要,用通俗易懂的话给病人讲解病情,还常受邀到全国各地做关于医患沟通的讲座。

前天下午,我特地跟着她坐了半天门诊。那天,她化了淡妆,微烫的短发,白大褂里是一条紫花色的旗袍,踩着一双3厘米高的凉鞋走进诊室,面带笑容地开始门诊。

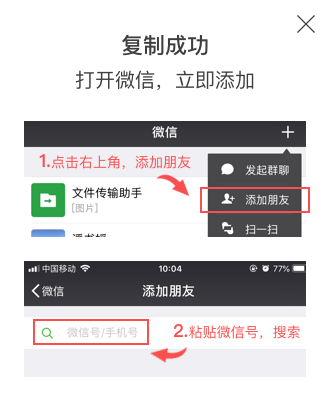

每一位进诊室的患者,吕主任都笑脸相迎;遇到候诊太久直接推门闯入的患者,她会温柔地说:“请稍等啊,请稍等”;做妇科检查前,她会告诉患者,这个检查会有点痛,但她会尽量轻,请不要过于紧张;诊疗结束后,她都会递上一张印有自己个人微信公众号的名片,告诉她们如果是小问题,就不要特地跑一趟了,可以直接在那里提问,可能她不会马上回复,但空下来之后,她会第一时间回复。

吕雯坐诊时,我还发现她是个不折不扣的段子手。当一位患者执意要小姐妹陪着进诊室时,她笑着说:“怕什么?怕我咬你一口吗?”当患者因自己肥胖而苦恼时,她直接拿自己开涮说:“我曾经也有150斤呢,但我最近一年瘦了20斤,我都能瘦,你也可以的。”一位来自衢州的患者紧张得不知道怎么解释自己病情,她没有直接问病史,而是说:“你是衢州的呀,那里我熟,我在衢州挂职过半年,我就是在那里学会吃辣的。”

吕主任的诊室从来不缺笑声,她笑起来也特别爽朗。有些患者进来时,愁眉苦脸,没说两句就哭了,但出门时一定是带着笑容走的。尽管如此,对有些病人,吕主任也会摆“黑脸”,会“凶”她们。那天下午,她就“训斥”了一个意外怀孕的患者。

她33岁,已有两个孩子,因意外怀孕来找吕主任做流产手术。翻看她的病历,吕主任发现距离她上次流产不到两年,立马“阴沉”了脸说:“你这是有前科的,手术我可以给你做,但不要再有下次了!手术前,叫你老公一起来。怀孕这事,一个巴掌拍不响,我要一起教育教育你们两个。”

设身处地为患者着想

沟通是格格的第一处方

医学界有句名言:“了解什么样的人得了病,比了解一个人得了什么病更重要。”吕雯主任常把这句话挂在嘴边,在她看来,医生除了精湛的技艺,和病人的沟通是很重要的一环。它是一个动态的过程,也是累积的过程,沟通过程中建立起来的信任,比任何时候都牢靠。同样的话医生每天可能要重复几十次,但不同的病人却是第一次听。

作为科室主任,吕主任要求科室里的每一位医护人员都要有“人情味”,注重细节,设身处地地为患者着想。在她的带领下,科室很少有医疗纠纷,每一位住院的病人也都特别“乖”。前不久,科室还评上省重点专科。吕主任说:“在医患关系上,作为一名医生,我想得更多的是怎样用自己的行动去影响身边的人,只要小环境越来越好了,离大环境的改变就不远了。”

格格感悟:

9月19日,格格朋友圈发了一条关于上午专家门诊一位耳背的80岁老人就诊的故事《我写,您说》,一时间,引来点赞和评价感慨无数,也引来了《都市快报》的小才女记者葛丹娣的注意,并于09月21日下午格格的再次门诊全程伴随和采访,于是有了上面《都市快报》整版的长文《“格格医生”吕雯》。

格格的专家门诊喜欢“话聊”,格格做医生喜欢沟通;因为现代医学对我们要求越来越高:我们是专家,要有专业素养;我们也是心理医生,需要知道病人想什么需要什么;我们更是外交家,应该学会沟通。说起沟通,我最欣赏我们杭州的老市长---唐代大诗人白居易,他最喜欢把写出的诗读给不识字的老太太听,听懂了再流传出去,这就是文化传播的魅力,更是医患沟通的魅力;医患沟通,就是用最简单的话把最复杂的事说清楚,你懂得,我懂得,都懂得!

感谢小才女葛丹娣活灵活现的文字,也感谢更多的媒体越来越看重医患关系并为此不断发出正能量的文字。

记 者:葛丹娣

通讯员:应晓燕

来 源:《都市快报》

在这个忙碌的年代,要找到一个愿意倾听的人并不容易。浙江省立同德医院却有个“话疗”医生,门诊大部分时间都在陪病人聊天,聊天中就把病给看了,氛围格外轻松、自在。

这位医生叫吕雯,是省立同德医院妇科主任,她老家辽宁,母亲是满清正黄旗爱新觉罗后裔,所以,大家都称她为“格格主任”。在患者和同事印象中,“格格主任”不像专家、主任,更像一颗“开心果”,她思维敏捷、风趣幽默,总能在第一时间缓解紧张、焦虑的气氛,让身边的人阳光起来。

吕雯主任正在门诊

葛丹娣 摄

八十岁老太太听力不好

吕雯用笔和她沟通

前两天,吕雯主任一条《我写,您说》的微信在医生的朋友圈引发热议,大家纷纷前来点赞、留言。微信内容大致如下(有删减)——

上午门诊,依旧限号,因为每个人都要多说几句。快11点时,来了一个独自就诊的八十岁老人。老人是退休老师,告诉我耳朵不好,让我大点声。开始我确实在大声说话,但老人用力偏着头还是听得费力。想到老人曾是老师,我就决定用笔和她交流——我写,您说!

老人和我讲了这四年的就诊过程,对自己的病情也有一定的了解,但老人既怕这个年纪手术有危险,又怕耽误病情,所以,四处求医。就诊时,老人反复询问手术是否会有危险,病情是否会继续严重,还说了她心脏和用药的问题。

根据她的情况,我写给她:确实需要手术,手术可以做局部麻醉,对身体影响小风险也不大,如果您实在不想手术,这个肿块四年了发展不快,还是良性可能性大,可以继续观察,如果肿块长得太快或出血就还要来医院。

十几分钟后,老人摘了眼镜,仔细看了看我写的每一句话说,这个病我自己是知道一点的,听你说了就更清楚了,难得你这么耐心地听我说,写给我看。

门诊中,有太多的病人不一定需要复杂的治疗,只是需要我们听她说,帮她选择给她解释,即“话疗”。现在医学对我们的要求越来越高,我们是专家需要专业素养,也是心理医生,要知道病人想什么,需要什么。

吕雯主任写给俞奶奶看的字

老太太姓俞,80岁,长兴人,因4年前体检发现外阴有个肿块找到吕主任。那天,她穿着一条深色碎花连衣裙,打扮得体、彬彬有礼、思路清晰。一进诊室,俞奶奶就告诉吕主任,她两个助听器都坏了,听力不好,让吕主任讲话时大声点。

了解俞奶奶的情况后,吕主任开始放开嗓门和俞奶奶说话,俞奶奶侧着右耳用力听,但沟通还是出现了问题,她总是答非所问。渐渐地,俞奶奶开始皱眉,表情焦虑,不知所措地比划起来。“当时,我就快速翻了一下她的病历本,发现她退休前是个中学老师,就决定写字和她沟通。”吕主任说。

“如您坚决不想手术,这个肿块已有多年,良性的可能性大,不要太担心,可以继续观察。”当吕主任在纸上写上这句话时,俞奶奶马上就乐了,她说,这个肿块已经有好多年了,她前前后后看过很多医生,每次看她都会问很多,但医生回答得都很简洁。她害怕自己下不了手术台,因为她心脏不好,有房颤。继续观察,她又担心病情会有变。

为进一步了解俞奶奶的情况,吕主任给她做了妇科检查,俞奶奶的外阴有一个形状不规则,像葡萄似的肿块,直径约2-3厘米,并不复杂,可以手术,也可以考虑继续观察,手术可以选择病房手术,局麻就可以,不用全麻,这对她的心功能影响不大。于是,吕主任把自己的建议写给俞奶奶看。 “你这么说我就放心了,不再担心了,真的太谢谢你了。”约20分钟后,俞奶奶笑着对吕主任说,“我看了这么多医生,从没遇到像你这么有耐心的,还扶着我做检查,你真是太好了。”

之所以发这么一条微信,吕主任说,和自己的母亲有关,俞奶奶的年纪比她的母亲稍长一些,但远在辽宁,设身处地地想一下,虽然一直有老家的同学帮忙,但她也很希望母亲去医院时能遇到善待她的陌生的医生。

当天上午,吕主任共看了25个病人,看完时已经快一点了,简单扒了两口盒饭,就上手术台了。吕主任说,俞奶奶的担心她理解。她的门诊中,像俞奶奶这样的病人很多,她们出于对疾病的恐惧,会有很多疑惑,如果没有人给她们解释清楚,她们会不自觉地放大了病情,变得焦虑、紧张,当你给她们解释到位了,她们的心情自然就好了。

面对二次流产患者

格格医生有点“凶”

吕雯主任和病人的沟通能力,在医院里是出了名的。1992年开始从医,至今已有24年,她以医术和医德赢得了患者与同行的认可,创造了零事故、零纠纷、零投诉的纪录。她视沟通和药物、手术刀同等重要,用通俗易懂的话给病人讲解病情,还常受邀到全国各地做关于医患沟通的讲座。

前天下午,我特地跟着她坐了半天门诊。那天,她化了淡妆,微烫的短发,白大褂里是一条紫花色的旗袍,踩着一双3厘米高的凉鞋走进诊室,面带笑容地开始门诊。

每一位进诊室的患者,吕主任都笑脸相迎;遇到候诊太久直接推门闯入的患者,她会温柔地说:“请稍等啊,请稍等”;做妇科检查前,她会告诉患者,这个检查会有点痛,但她会尽量轻,请不要过于紧张;诊疗结束后,她都会递上一张印有自己个人微信公众号的名片,告诉她们如果是小问题,就不要特地跑一趟了,可以直接在那里提问,可能她不会马上回复,但空下来之后,她会第一时间回复。

吕雯坐诊时,我还发现她是个不折不扣的段子手。当一位患者执意要小姐妹陪着进诊室时,她笑着说:“怕什么?怕我咬你一口吗?”当患者因自己肥胖而苦恼时,她直接拿自己开涮说:“我曾经也有150斤呢,但我最近一年瘦了20斤,我都能瘦,你也可以的。”一位来自衢州的患者紧张得不知道怎么解释自己病情,她没有直接问病史,而是说:“你是衢州的呀,那里我熟,我在衢州挂职过半年,我就是在那里学会吃辣的。”

吕主任的诊室从来不缺笑声,她笑起来也特别爽朗。有些患者进来时,愁眉苦脸,没说两句就哭了,但出门时一定是带着笑容走的。尽管如此,对有些病人,吕主任也会摆“黑脸”,会“凶”她们。那天下午,她就“训斥”了一个意外怀孕的患者。

她33岁,已有两个孩子,因意外怀孕来找吕主任做流产手术。翻看她的病历,吕主任发现距离她上次流产不到两年,立马“阴沉”了脸说:“你这是有前科的,手术我可以给你做,但不要再有下次了!手术前,叫你老公一起来。怀孕这事,一个巴掌拍不响,我要一起教育教育你们两个。”

设身处地为患者着想

沟通是格格的第一处方

医学界有句名言:“了解什么样的人得了病,比了解一个人得了什么病更重要。”吕雯主任常把这句话挂在嘴边,在她看来,医生除了精湛的技艺,和病人的沟通是很重要的一环。它是一个动态的过程,也是累积的过程,沟通过程中建立起来的信任,比任何时候都牢靠。同样的话医生每天可能要重复几十次,但不同的病人却是第一次听。

作为科室主任,吕主任要求科室里的每一位医护人员都要有“人情味”,注重细节,设身处地地为患者着想。在她的带领下,科室很少有医疗纠纷,每一位住院的病人也都特别“乖”。前不久,科室还评上省重点专科。吕主任说:“在医患关系上,作为一名医生,我想得更多的是怎样用自己的行动去影响身边的人,只要小环境越来越好了,离大环境的改变就不远了。”

格格感悟:

9月19日,格格朋友圈发了一条关于上午专家门诊一位耳背的80岁老人就诊的故事《我写,您说》,一时间,引来点赞和评价感慨无数,也引来了《都市快报》的小才女记者葛丹娣的注意,并于09月21日下午格格的再次门诊全程伴随和采访,于是有了上面《都市快报》整版的长文《“格格医生”吕雯》。

格格的专家门诊喜欢“话聊”,格格做医生喜欢沟通;因为现代医学对我们要求越来越高:我们是专家,要有专业素养;我们也是心理医生,需要知道病人想什么需要什么;我们更是外交家,应该学会沟通。说起沟通,我最欣赏我们杭州的老市长---唐代大诗人白居易,他最喜欢把写出的诗读给不识字的老太太听,听懂了再流传出去,这就是文化传播的魅力,更是医患沟通的魅力;医患沟通,就是用最简单的话把最复杂的事说清楚,你懂得,我懂得,都懂得!

感谢小才女葛丹娣活灵活现的文字,也感谢更多的媒体越来越看重医患关系并为此不断发出正能量的文字。

打开APP

打开APP